对制度的研究最近几十年已成为社会科学的主流,战略管理研究人员也日益发现,制度并不仅仅是一种背景。相反,“在企业制定和实施战略时,制度直接决定着在箭袋中装什么箭头”。因此,出现了战略的制度观,更成为战略管理继产业观、资源观之后的第三大主流观点。

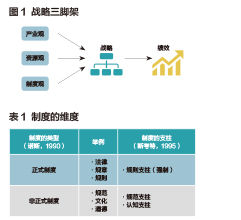

战略管理作为一门学科已经有30多年的发展历程,经历了三个主要发展阶段。第一个发展阶段是20世纪80年代,波特提出了战略的产业观。第二个发展阶段始于20世纪90年代,巴尼(Barney)提出了战略的资源观。进入21世纪以来,正迎来第三个发展阶段,即战略的制度观。一个平台通常需有三个支柱,战略制度观的提出丰富了战略学科的支撑体系(图1)。战略制度观的来源是什么?它如何在产业观和资源观的基础上让我们对战略的了解更上一层楼?

战略产业观和资源观的盲区

支撑战略制度观的两种力量,分别为外部力量和内部力量。经济学家诺斯将制度(即通常所说的“游戏规则”)定义为“人为设定的决定人们之间相互关系的约束”。社会学家斯考特将制度定义为“受规则、规范及认知体系制约的结构和活动,这些结构和活动使社会趋于稳定,使社会行为产生意义”。尽管从表面上看,这些术语和类别有一定差异,但诺斯将制度划分为范围较广的正式和非正式约束,实际与斯考特提出的三个支撑支柱——规则支柱、规范支柱和认知支柱(表1)——具有互补性。本文将采用整合的方式,从经济学、社会学和其他相关学科提取最佳观点,而不局限于某一学科的术语和类别。

尽管学科基础不同,但学者们一致认同核心原则:制度很重要。下一步,学者必须“解决更难但更有趣的问题,即制度如何重要,在何种情况下尤为重要,重要程度如何以及以何种方式体现出来”。

除了外部力量对战略制度观的影响,战略学科内部的力量也推动了制度观的发展——尤其是产业观和资源观,因缺乏对环境的关注而被长期诟病。首先,源于美国20世纪70年代(和更早的历史上的)竞争模式的战略产业观,因忽略历史和制度而受到批评。以波特五力模型的第一种力量——公司间竞争及其提出的成本领先战略为例。战略的产业观很少对这种竞争背后的原因进行探索。事实上,正式的政府政策和非正式的媒体和消费者情绪,在竞争环境的形成方面发挥着重要作用,直接决定了哪些“可以做”,哪些“不可以做”。在某种条件下,成本领先战略会被指责为不道德,如沃尔玛就因采用“每日低价”战略引发了各种麻烦。在其他条件下,成本领先战略可能会违法,如日本的图书销售行业就禁止价格竞争,而书商间共谋定价是合法的。在国际贸易中,一味追求成本领先战略,而忽略东道国的贸易法律法规极有可能引来反倾销诉讼。对擅长打价格战的中国企业来说,这方面在国外的教训很多。综上所述,战略的产业观没有对这些环境因素给予充分的关注。

同样,战略的资源观也因“没有确定合适的环境”而受到批评。在一种环境下有价值的、稀缺的以及难以模仿的资源和能力可能在另一种环境下会变得没有价值、极为丰富且易于模仿。例如,当相对适中的竞争环境中,戴尔在个人电脑的“灵活生产”方面的能力能为其带来增值。然而,在新的动态竞争环境下,游戏规则发生变化,戴尔的“灵活生产”能力便变得不那么灵活了。戴尔最终只能与电脑外包制造商签订合同,出.售其大多数个人电脑工厂。

总之,从战略学科外部看,社会科学中新制度主义的兴起促使学者开始关注为什么制度很重要。从战略学科内部看,产业观和资源观由于缺乏对环境的足够关注而带来的不足,也召唤新理论的出现,以克服这些缺点。结果就是战略的制度观。

战略制度观的兴起

战略研究一直重视环境的影响,但偏好“任务环境”,如市场需求和技术变化。20世纪90年代中期,研究人员也开始探索制度、组织和战略选择之间的交互作用。基于市场的制度架构被认为是理所当然的,而正式制度(如法律和法规)以及非正式制度(如文化和规范)被视为一种“背景”而被忽略。一些学者认为,这种将制度视为背景条件的研究方法无法深入理解发达经济国家企业的战略行为,当战略研究开始触及新兴经济国家的企业状况时,这种缺点开始愈发明显。

新兴经济国家和发达经济国家间极大的制度差异,迫使学者除了考虑产业因素和资源因素,更多地考虑了二者在不同国家中的差异。例如,有研究指出,在发达经济国家,特定企业影响在解释外国子公司绩效差异方面更为重要(支持战略的资源观);而在新兴经济国家,国家影响(即制度差异)更为明显(支持战略的制度观)。这一类研究逐步开始描绘出战略第三支柱的出现。

制度观的核心命题

将制度视为自变量,战略的制度观关注的是制度和组织的动态交互,并将战略选择视为这种交互的结果。如图2所示,战略选择不仅受到产业状况和企业能力的驱动,也反映了经理面对的特定制度架构的正式和非正式约束。

尽管制度有很多功能,但其最基本的作用是降低不确定性。从广义上讲,制度是通过明确合理合法的界限,使行为符合规范,来为不同决策者降低不确定因素。反过来,决策者需要在既定的制度架构下追求利益,做出选择。不确定性会导致战略决策者难以获得线索,并对行为做出判断。为此,从理性选择角度看,我们提出:

命题1:管理者和企业,在既定制度框架的正式和非正式约束下理性地追求利益,并做出战略选择。

在此讨论的理性是指有限的(而非完全)理性。作为经济参与者,管理者和企业都应该“理性决策,但只能做到有限理性”。例如,高管报酬的确定。在美国,争夺高管人才的(正式)竞争市场以及对较大收入差距的(非正式)容忍度促使CEO的薪酬不断提高。在1980年,美国CEO平均薪酬比普通员工薪酬高出近40倍;在2006年,这一差距达到了近400倍。有新闻爆出,2008年政府拿着纳税人数千亿美元救助各大金融服务公司期间,华尔街高管却给自己支付了180亿美元的奖金。尽管奥巴马总统称这种行为“可耻”,命题1可以解释为什么高管薪酬会如此确定。当这些公司在2008年收到救助资金时,没有任何与高管奖金限制相关的附加条件。所以,没有任何证据表明,公司发放巨额奖金违反了明文法规。在没有正式检查和权衡时,高管的决策便是理性的:他们首先追求的是私利。但很明显他们的理性是有限的:这些高管违反了非正式(但有强大影响力)的有关什么是公平的规范,进而遭到了媒体和总统的强烈谴责。

正式和非正式制度的互补

在制度研究中,经济学家更多关注的是正式法律和规章,社会学家更多关注的是非正式的文化、规范和价值观。经济学家诺斯和社会学家斯考特共同支持这两种制度互补的观点:

命题2:企业行为受正式和非正式制度共同支配,在正式制度约束失效的情况下,非正式制度的约束在降低不确定性、提供行为指导、塑造管理者和企业的合法性方面,会发挥更重要的作用。

例如,在前苏联政体崩溃政府订单消失之后,大量俄罗斯企业家都是依靠当地的社会关系使自己的企业存活下来的。非正式的社会关系促进经济往来,为企业提供了持续的业务,进而度过了艰难的正式体制过渡期。在这些相对独特的环境中,如果正式制度不存在或不完善,通常会依赖于非正式制度,尤其是基于非正式关系网的战略。

一些学者认为非正式关系战略仅与新兴经济国家的企业有关,而发达国家的企业则追求“基于市场”的战略。但事实并非如此。即使在发达国家中,正式规则所起的制度约束作用也是少部分的(但是很重要的那些部分),而非正式制度的约束则很普遍。如同在产品市场中的竞争,企业在以非正式关系为特点的政治市场中也面临着激烈的竞争。关系网强大的企业往往能获得高额利润。据《商业周刊》报道,美国军工企业花在游说国会上的每一美元,都会通过美国政府的专项拨款平均收益28美元,这样的投资回报率(ROI)比资本投入(平均1美元带来17美元的收益)和直接营销(1美元带来5美元)要诱人得多。这一案例能很好地说明:某些企业在没有领先的成本优势、差异化的优势或资源优势时,仍然可以在以非正式关系为特征的非市场化的政治环境中击败竞争对手。因此,以上两个核心命题可以很好地解释企业的非市场战略。

战略的四个基本问题

每个学科都是由一系列基本问题所统一的。战略管理可以归纳出四个基本问题:(1)为什么企业间会有差异?(2)企业的行为是怎样的?(3)哪些因素决定了企业的经营范围?(4)什么决定了企业国际竞争的成败?一种理论要立住脚跟,一定要有新意。战略制度观的视角,正可以回答部分战略产业观和战略资源观所无法解释的问题,从而在理论上带来新意,有所创新。

为什么企业间会有差异? 战略研究中的基本假设就是企业异质性,也就是说现代经济中的每个企业各有差异。但新制度主义的两位泰斗迪马吉奥(DiMaggio)和鲍威尔(Powell)却发现组织之间经常相互模仿,从而变得更加相似。企业之间到底是异质性的,还是同质性的?

战略的制度观是这样回答这个问题的。传统管理学界对企业的了解大都来自对美国企业及少数英国企业的研究,也就是说,其实是对英美资本主义的了解。还有少数研究针对其他西方国家的,如德、法和意等国,可以统称为欧洲资本主义。尽管英美企业和欧洲大陆企业的差异时有报道,但西方企业和日本企业之间的差异就更显著了。例如,西方企业倾向于采用高成本的收购方式,而日本企业广泛采用网络方式对供应商进行管理,这一做法被称为企业联营集团。这表明,眼光放远一点,我们可以看到在同一制度环境下的企业趋于相似,但在制度框架不同时企业还是趋于不同。

我们把视野放到新兴经济国家企业,更多的问题出现了。举例来说,学界长期以来一直认为,如果制度不规范通常经济也不可能增长。但是,中国却出现了强劲的经济增长,而它的正式的市场经济的法制法规还不尽完善,那么中国经济又是如何在其现有制度结构下实现快速增长的呢?一种答案认为,是管理者之间发展的非正式人际网络(关系)替代了不完善的正式制度。换言之,管理者之间的人际关系转化成了一种企业战略,这种战略使企业通过网络和联盟实现成长,从而为经济增长带来动力。

因此,有学者认为“关系”和基于关系网的战略是奉行集体主义的独特的中国(或亚洲)文化的产物。战略的制度观对这一看法进行了反驳,指出每种文化都有描述在中国被称为“关系”的词。我们的命题2认为,在体制更替阶段非正式关系网会得以强化,即当正式的支持市场的制度不完善时,企业会更多地依赖于非正式约束,以对抗潜在机会主义并促成交易。除了中国,对其他新兴经济国家(如阿根廷、印尼、印度和俄罗斯)的研究也可以看到非正式关系网对企业战略的重要作用。

战略的制度观也指出,随着正式的支持市场的制度在新兴经济国家的发展,人们会发现企业对非正式关系战略的依赖会越来越减少,而会更多地采用依赖于市场的战略。西方现代经济发展过程证明了这一观点。源于中国最近的制度发展的初步证据也支持了这一观点,例如中国在知识产权保护领域的进步。

企业的行为是怎样的? 如图1所示,战略三脚架的每个支柱都回答了这一问题。战略的产业观认为,战略的任务就是对影响一个行业的五种力量进行考察,并且在这五种力量下找到相对较为有利的位置。战略的资源观认为,企业特有的能力决定了企业的成败。

战略的制度观认为,企业在制定战略时,除了考虑产业结构和企业资源层面的因素之外,企业还需要考虑正式和非正式游戏规则的影响。例如,日本的制药行业。日本汽车和电子行业的创新在全球取得的成功使许多人幼稚地认为,所有日本企业都具有“创新精神”。战略的制度观反驳了这一看法,指出世界一流的创新制药企业都来自西方国家。为什么日本没有一家世界一流的制药企业?原因就在于制度。日本的医疗体系并没有鼓励企业研发新药。日本卫生部会与制药企业就新药上市进行谈判。然而,一旦谈判确定了药品价格,则不再允许制药企业在药品上市期内涨价。在日本,如果售价一样但制造成本因经济规模而下降,那么旧药可使企业利润率最大,而新药反而会使企业利润率最小。所以,鉴于这些游戏规则(命题1),日本企业不愿投入研发也是情有可原的。相反,西方企业面对的是一个鼓励研发“神丹妙药”的制度环境,新药的高投入高回报促使它们愿意采用大规模研发战略。

登录 | 立即注册