之前参加过一些HR沙龙,经常听到HR们会评论这个公司或者那个公司管理基础不好。那么,所谓的管理基础究竟是什么呢?

第一部分:组织、岗位、流程

根据我的经验,管理基础首先就是要把组织、岗位和流程的标准搭建好。

公司内的流程是怎么样的?各职能是如何协作的?各个岗位的任职标准是什么?这是规范管理的基础。

我自己是非科班出身的HR,最初做HR的时候,总是头疼:绩效究竟怎么设置才能皆大欢喜,为什么建立了晋升通道但是没用?后来,我慢慢摸索,发现在六大模块里漏了很重要的一个基础,就是组织构架设计及岗位流程的设计。

1)组织设计

在管理基础差的企业,最常见的就是组织构架图三天一小改,五天一大改,不光是HR各部门都一团糟。今天叫招个运营助理,明天这个岗位并到客服部了。

组织构架反反复复改来改去,不仅是部门人员来回调,各个岗位职责也不停变。可能有些人觉得对于创业公司变化才是正常的。但这是HR人员不够专业导致的,职责经常变动就会出现沟通困难、任务无法落实。

对于组织构架的设计,重点需要考虑以下三点:

1.战略分解

基于战略目标进行分解,得出价值链,基于价值链才有职能。任何部门的设置都是有目的的。最怕的就是不少企业的部门设置,漫无目的,看到其他公司是这样的,于是我们也这样,到后面老总自己都不清楚某些部门为什么建立。

2.目标一致性

曾经比较流行的一个话题就是,什么是团队什么是团伙。实际上,任何一群人,只有目标一致才会有战斗力,才叫团队。对于目标一致来说,协作就是一个伪命题,当目标都一致了还要什么协作,每人朝着自己的目标拼命就好了。

3.前瞻性

前瞻性是前面两点的延伸,组织设计一定是基于现在描绘未来。是提醒自己,为了实现目标我们需要变成什么样的组织的,而不是把现在公司的状态用viso画一遍。

我们预测性地先把公司的构架梳理好,然后要做的就是如何搭建、充实组织构架,来支持目标的实现。至于后期的调整,都在我们的预计里,也就很难出现混乱了。

我在某电商公司设计组织构架的逻辑是这样的:

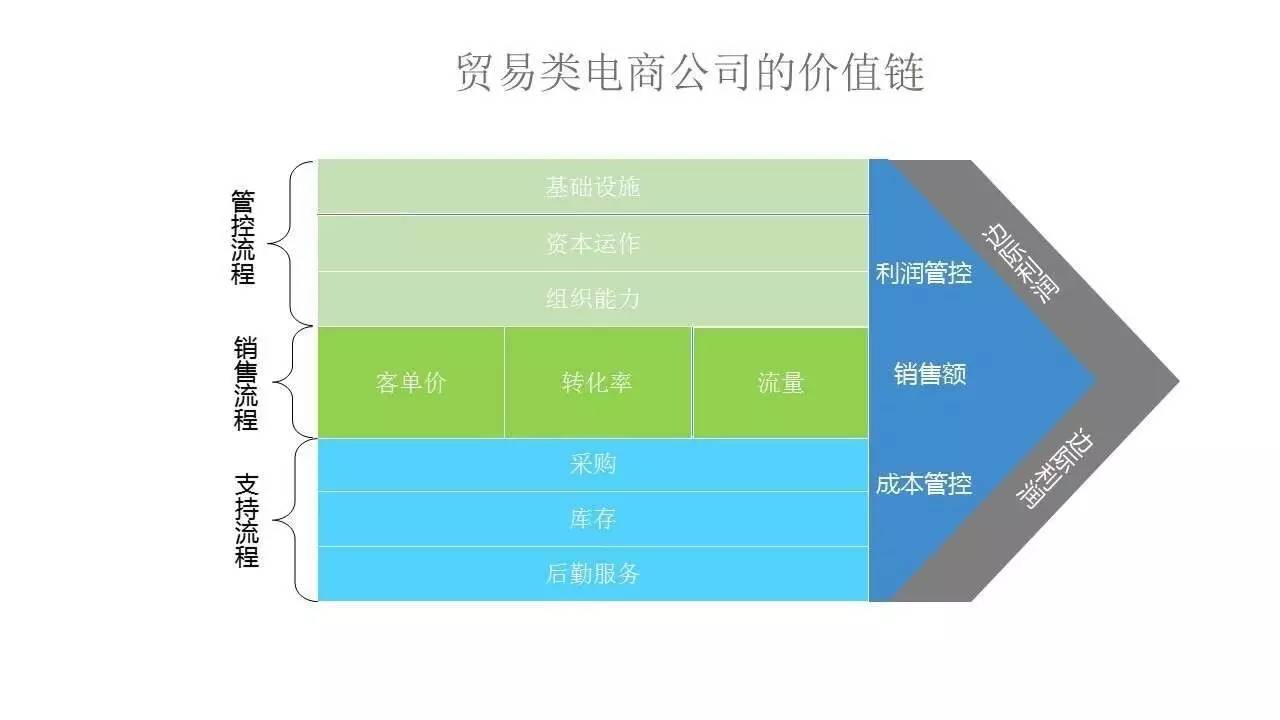

首先,基于公司的实际情况与未来发展,我画出了公司的价值链(适用于大部分商贸型组织):

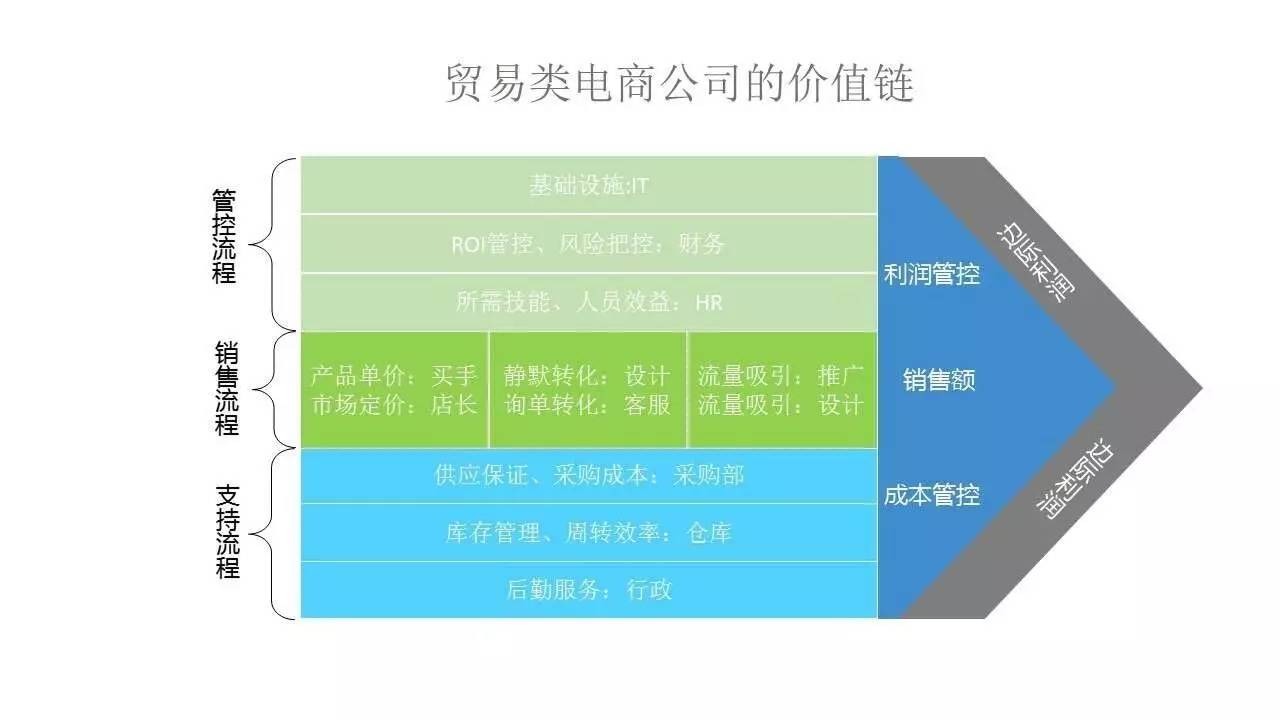

基于价值链里的各个任务,我将部门及职责分解如下:

在纵向的分解完职能后,就需要对组织进行纵向分解:也就是各个岗位领导的管理幅度,应该是多大的,管理层级应该有多少层。控制管理幅度最大的目的就是为了管理的有效性,为了充分发挥领导力。

我是通过下面这个量表来把控管理幅度的:

基于上图我把部门及职能分解到岗位。

考虑到,公司深受部门墙危害,为了充分体现目标一致性,特别地,将人员能力和团队业绩这两方面的管理内容进行拆分。职能制的部门领导负责人员技能方面的提升,项目制的领导负责业绩方面的管理。

2)任职资格/胜任力

在最早做HR的时候,在我看来,每个模块都是相互独立的,直到后来才发现,有一个叫做任职资格的东西把各个模块都串在了一起。

那么任职资格究竟是什么呢?任职资格就是告诉员工:做到什么水准,你是称职的。所以岗位说明书最主要的内容应该是告诉员工:做什么、怎么做以及做到什么程度。

定好岗位的标准后,我们用绩效管理来衡量人是不是符合岗位需求的,通过绩效的结果与岗位的标准来进行选用育留。

所以明确标准是有效管理的第一步。

首先,对某岗位任职的员工和该部门领导沟通,区分出好、中、差三类(好或者差可以有标准但没有合适的候选人)。对于三类人员,调出对方过去12个月工作结果,对数据进行整合和处理,就得到了一个关于工作结果的曲线图,再次进行多部门沟通以及对标历史和同行数据后,岗位标准基本就出来了。

然后,选择曲线内的标杆人员、该部门领导一起探讨高绩效需要的技能并且使用素质词典,筛选该岗位的素质。筛选完后,以具体的岗位素质,对绩优和绩差人员进行为期一个月的跟踪,将绩差人员也有的素质剔除就初步形成了岗位的胜任力素质。最后汇聚成岗位说明书。

第二部分:目标、指标

曾经有人和我讨论过,在这个VUCA的时代,定目标还有没有意义?我的观点是,在这个时代,好的目标比以往更加重要。

目标和指标主要在两个地方起作用:

第一个是牵引力:好的目标一定要牵引员工努力拼搏。甚至当公司目标提出来后,员工会热血沸腾。

第二个是预先控制:通过我们现在做的事情,去预测这么做能不能达到目标,如果不能要怎么调整,预测性是目标最大的价值。

1)目标的设置

目标设置不当会影响整个公司的运营。过高,大家都觉得达不到而失去干劲;过低,就没有激励价值。还有些老总按照公司现在的人员能做多少的业务去推,实际上这个逻辑也是错的。

我做目标设计的逻辑是:先梳理产品线基于具体产品的往期销量、同期竞争对手销量以及个人对市场的判断(上升还是微缩),去制订年度、季度以及月度目标。基于如何支撑目标,再对各个部门及组织进行调整。

2)目标与激励

很多管理者疑惑的是,目标也设计得挺合理了,和目标相关的考核也设置了,为什么员工就是没干劲?

这里有两个点是需要我们去思考的:

第一是参与感。很多老总觉得“我身为老板,已经解决了财务危机了,都能每天早上5点晚上12点的拼命,你们这群还在温饱线挣扎的人怎么就没有点自主性呢。

然而他没有考虑到的是,对于公司里任何一个决策,几乎都可以说是他参与并且最后的决策也一定是“他想要做的事”。而会议室外的员工就只是增加了一项任务,情感上跟他并没有什么关系。所以让关键人员参与决策的过程很重要。

第二是相关性。扣钱通常只会产生压力,如果是常规性的目标是没有问题的,但是对于突破性的目标,扣钱明显只会产生不满。相关性要做加法,而不是减法。

我在某电商公司做完目标的测算后第二个做的事是薪酬的测算,也就是:如果业绩翻一番,相关人员的薪酬能不能翻一番?

我的操作是:将公司原来靠大锅饭的年终奖调整为人员自己努力的计算方式。原先到年终只能拿几千的,我依据各项目组的目标,如果目标达成,年终奖就按照24薪发;未达成就按目标实际达成百分比来定达成率,低于最低增涨要求就没有年终。

3)目标与PK与排行榜

我曾经有一个分享是培训本身不能改变人,但是PK能。很多老总都头疼怎么让团队活起来,怎么让目标落下来。我的经验是,引入PK和排行榜,就可以解决这个问题。

我们当时一共五个团队。基于目标,我建立了目标完成度这个PK项,并且把目标完成度分解到各个岗位。另外买了一个LED板去放他们的完成度排名。然后每周坐在一起回顾。

不仅仅是内部的PK,还引入外部竞品、竞争公司的数据来对比PK。这样子下来还没一个月,整个团队的状态都变了,连老板每天上班之前都去排行榜那里看一会儿,我们当时的业绩也获得了极大的提升。

4)目标与资源分配

每个公司的资源都是有限的,在我们设定目标的时候,实际上也是在分配未来的资源。并且要考虑清楚一旦发生最坏的情况,我们要在哪里止损,在哪里突破以及放弃什么。

5)目标必须灵活

我一个朋友的电商公司某月的目标是600万,但是受对手冲击在20号的时候他们当月累计销售额还只有不到150万。当我劝他调整目标的时候,他告诉我,这次目标调整了,以后定目标还有什么意义?

我们都知道,只有可实现的目标才有人会拼命。当我们究竟要不要调整的时候,我们思考一下,究竟我们是想要大家拼命干,还是想大家失望消极的看着目标望洋兴叹。

有一次,我们一款空气检测产品受对手新产品技术压制,我就主持了产品的目标调整会议。

我们当月度的目标已经明确遥不可及了,于是我组织了市场分析,重新测量我们的市场及销售,将目标下调30%,同时也将在该产品上的投入预算与员工年终奖金下调,并召开集体会议进行探讨统一。

年底的时候我们达成了调整后的目标的86%,不调整的话,可能很多人在六月就放弃了,50%都不知道能否达成。

6)指标

一提到指标,我就会想到绩效。我认为,指标就是支撑组织目标实现的,员工的目标。很多企业在做绩效做的不大好主要是没有抓住指标的两个特性。

第一个特性:目标一致性。我相信不能把绩效万能化。但是我仍然看到某些公司美名曰充分发挥绩效管理的功能,实际上这是在告诉员工,你结果不好可以通过巧言令色,魅惑你的领导来取得和拼命干活的人差不多的回报。

这是非常危险的导向,会让整个公司风气产生问题。所以绩效只对结果负责,和结果没有直接相关的都是管理人员的责任,不能用纳入绩效考核来掩盖自己领导力的缺失。

第二个特性:指标的预测性。我们常见的指标主要分两种:一种叫滞后性指标,也就是说等看到是否有达成指标的时候已经是结果了,财务指标一般都是滞后性指标;另一种叫领先性指标,也就是说通过这个指标我们可以预测结果是怎么样的。

大部分绩效管理的失败都是指标使用的问题。我公司曾经就考核店铺利润。某次和目标差距比较大,我拿店铺报表和店长沟通的时候,店长往往会告诉我“不是还有三天吗,这三天我有把握能够达成指标。”结果当然是没有达成了。

后来我采用了领先性指标,得到了极大的改善:

我为一店铺定下来预计该店铺的财务指标是:本月销售额100万。按照该店铺的正常情况来说能达到80万,另外20万预计做4场活动,每场活动预计耗时1天,引来10000人流量,转化率预计在30%,按照客单价可以预计人均19.9元。

在实际执行中,第一场活动进行的时候我们就发现转化率实际在49%,我们立刻就对设计页面和活动细节去进行调整。我同时监督着日常的转化率和流量,与该部门负责人及时辅导,最终当月销售额在112万。

第三部分:领导力

在组织中,领导是指影响一个人或一个团队的行为;领导他人的过程是对他人产生影响的过程,影响他人做本来他不会做的事情,领导力就是影响力,但是不是操纵力和控制力。

在这个时代,“产品经理”、“HRBP”等非管理者的统筹性岗位告诉我们,并不是只有领导才需要领导力,任何需要影响他人,让他人协助你去做事情的都需要有领导力。

如果我们要讨论领导力的表现是什么,首先就需要放下头衔,讨论那些影响他人的要素究竟是什么:

1)使命、愿景、价值观的践行:

很多人觉得这些东西假大空,但是这实际上,是看我们很多时候没有实实在在的去做。这里我想讲一个反例:

2016年,由于华为节节升高的业绩,和很多公司一样,A公司也掀起了学华为的热潮。公司老总推行了华为的铁三条“以客户为中心、以奋斗者为本、长期坚持艰苦奋斗”。还要求员工实行996工作制。然而在三个月之后,这项目就变得虎头蛇尾,无人再提起了。

作为该企业HR的好友,我全程参与了他们这个项目。为什么他们学不会华为?

提起以奋斗者为本,我首先想到的都是去年刷爆朋友圈的新闻“年终奖奖总额1500亿入职3年能分到18万”。不管信息准确与否,华为对员工很大方这是公认的,并且传闻华为创造几百个千万富翁,上千个百万富翁。

制造这些百万富翁的正是背后的员工持股制度。而该公司老板一边强调着“以奋斗者为本”一边要求员工无条件996。口号和制度两张皮,几乎所有员工都哀声怨气,有几位优秀员工还选择了离职。

至于以客户为中心,实际上是以忽悠客户为主,产品出现了问题了,从基层到高层所有人都是考虑如何忽悠客户不投诉。企业文化和口号是两张皮。

关于长期坚持艰苦奋斗,任正非有一张图片曾经刷爆朋友圈,我们看到身为华为的老总,深夜里一个人在等出租车。当时不少人就说,这是在作秀。但是,即使是作秀,那也是他用亲身行为告诉了华为全体员工,什么叫坚持艰苦奋斗。

而提倡学华为的老总,却开豪车、吃大餐,然后告诉员工要坚持艰苦奋斗,自己都严人宽己,如何能影响别人为你的目标去奋斗?

领导者的言行不一致,宣扬的使命愿景没有制度的保障。

2)关怀也是领导力

设计组织构架的时候要控制管理幅度以达到有效管理。那么究竟什么是有效管理呢?

我的定义是,管理者需要知道员工的喜好、员工的需求、员工的状态。唯有清楚员工的各项情况,才能知道怎么激励员工,什么时候需要激励员工。

员工为什么为一个领导卖命,不外乎“士为知己者死”。当你不懂员工的时候就会:你给员工加工资了,结果员工私下抱怨,宁可少赚点,也想多点私人时间。领导者如果不能清晰员工的需求,不能引导员工的需求,任何领导力课程都毫无意义。

3)HR在领导力里发挥的作用

我们需要和自己的领导先确定的是,希望HR在领导力里发挥什么作用。我认为优秀的HR应当是企业领导力的第一任务人。

组织提取使命、愿景和价值观,并通过制度以及践行建立良好的企业文化,并督促他人践行。关怀核心人员,以及监督直线领导的关怀是否做到位。阿里巴巴的政委制度,是这方面最好的实践。

综上,只有当我们真正构建了良好的组织构架、合适的目标以及管理人员的领导力之后,才能够说我们建立好了管理的基础。

登录 | 立即注册